Stolpersteine

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus

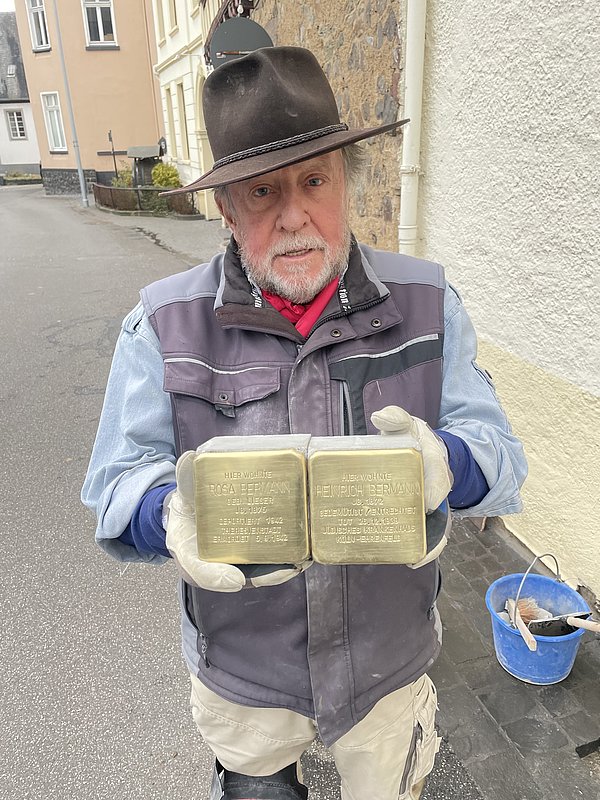

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud. Der Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem Projekt „Stolpersteine“ an die Verfolgten der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing einlässt. Jeder Stein steht für einen Namen, einen Menschen, ein Schicksal. Wer sich herunterbeugt, um die Namen zu lesen, verbeugt sich gleichsam vor den Opfern.

Im Februar 2022 und im Februar 2023 wurden auch in Linz Stolpersteine für jüdische Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Im folgenden finden Sie deren Kurzbiographien und Wohnorte. Weitere Steine, auch für Ermordete der sogenannten „Aktion T4“, sollen in den kommenden Jahren folgen.

Führungen zu den Stolpersteinen per App werden im Stolpersteine Guide angeboten.

Heinrich, Rosalie und Johanna Bermann (Mühlengasse 5)

Heinrich Bermann stammte aus Weißenthurm, seine Frau Rosalie aus Mehring an der Mosel. Ihr einziges Kind, Tochter Johanna, wurde 1902 in Neuwied geboren. Heinrich Bermann, als kaufmännischer Angestellter tätig, war von 1915 bis 1920 Repräsentant der Synagogengemeinde, seine Tochter aktives Mitglied des Linzer Turnvereins und Leiterin der Ortsgruppe Linz des Bundes Deutsch-Jüdischer Jugend. 1938 wurde die Familie Opfer des Novemberpogroms. Heinrich Bermann starb 1939 im jüdischen Krankenhaus Köln-Ehrenfeld an Misshandlungen.

Rosa Bermann war ab September 1941 in einem der beiden sogenannten „Judenhäusern“ Am Sändchen 19 vorinterniert. Ende Juli 1942 wurde sie nach Theresienstadt deportiert und dort am 5. September 1942 ermordet. Tochter Johanna gelang 1939 die Flucht nach Holland, wo sie jedoch nach der Besetzung der Niederlande durch deutsche Truppen 1940 im Durchgangslager Westerbork interniert und 1942 nach Auschwitz deportiert wurde. Dort wurde Johanna Bermann am 11. August 1942 ermordet.

Gustav, Ernestine, Ada, Bella, Georg, Alfred und Hanna Braun, Frieda und Arthur Haim (Mittelstraße 17)

Der Kaufmann Gustav Braun kam 1922 mit seiner Familie aus dem polnischen Znin, das bis 1919 zur preußischen Provinz Posen gehört hatte, nach Linz und erwarb von dem ebenfalls jüdischen Kaufmann Moritz Jonas dessen Wohn- und Geschäftshaus in der Mittelstraße, wo er Manufakturen und Spielwaren anbot. Gustav Braun hatte als Soldat im Ersten Weltkrieg gedient, war schwer verwundet und mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet worden und kehrte erst 1919 aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück. Gustav Braun starb am 30. April 1933 unter unbekannten Umständen im Alter von nur 52 Jahren, wenige Wochen nach dem organisierten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933.

Die Familie zerstreute sich nach dem Tod des Vaters: Tochter Ada zog 1933 nach Berlin, von wo aus ihr 1938 die Flucht nach Belgien gelang. Nach dem Krieg emigrierte sie in die USA. Ihre Schwester Bella flüchtete ebenfalls 1933 nach Holland, wo sie jedoch nach der Besetzung der Niederlande durch deutsche Truppen im Durchgangslager Westerbork interniert und 1942 nach Auschwitz deportiert wurde. Dort wurde Bella Braun am 30. September 1942 ermordet.

Ihr Bruder Georg Braun hingegen konnte 1935 noch über Amsterdam in die Vereinigten Staaten ausreisen. Seine in Linz verbliebene Mutter Ernestine zog 1938 mit ihrer Tochter Hanna nach Köln, von wo aus beide Frauen 1941 in das Konzentrationslager Riga deportiert wurden. Ernestine Braun wurde dort ermordet, Hanna Braun überlebte, wurde 1945 von sowjetischen Truppen im KZ-Außenlager Stutthof befreit und zog später zu ihren Geschwistern nach New York.

1941 von Köln aus nach Riga deportiert und ermordet wurde ebenfalls ein weiterer Bruder, Alfred Braun, der noch bis 1939 in Linz gelebt hatte. Ebenfalls 1939 gelang der Schwester von Ernestine Braun, Frieda Haim, im Jahr zuvor Opfer des Novemberpogroms, die Ausreise in die USA. Ihr Sohn Arthur hatte Linz bereits 1933 verlassen. Sein Schicksal ist bislang ungeklärt, möglicherweise konnte auch er in die Vereinigten Staaten emigrieren.

Alex, Wilhelmine und Hilde Fernich (Am Halborn 7)

Der Metzger Alex Fernich wurde in Klotten an der Mosel geboren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Wilhelmine hatte er eine Tochter, die 1921 geborene Hilde. Unter den sich verschärfenden Repressionen auf die jüdische Bevölkerung zog die Familie 1937 nach Frankfurt am Main, wo Verwandte lebten.

Von dort wurde das Ehepaar Fernich 1941 nach Lodz (Litzmannstadt) deportiert, wo Alex Fernich am 31.7.1942 starb. Seine Frau wurde 1944 nach Chelmno (Kulmhof) verlegt und ermordet. Tochter Hilde, die bis zum Umzug der Familie die Höhere Töchterschule in Linz besucht hatte, flüchtete 1941 über Portugal in die USA, wo sie 2021 im Alter von 99 Jahren starb.

Bertha, Caroline, Max und Rosa Hirsch, Johanna und Julius Neuburg (Vor dem Leetor 22)

In diesem Haus lebten vier Kinder des bekannten Textilkaufmanns Hermann Hirsch, Inhaber des repräsentativen Geschäftshauses am Burgplatz Ecke Rheinstraße, mit Ehepartnern. Das Haus wurde 1938 im Zuge des Novemberpogroms verwüstet, alle seine Bewohner 1941 in einem der sogenannten „Judenhäuser“ Auf dem Berg 4 vorinterniert und schließlich deportiert und ermordet.

Die 1883 geborene Tochter Johanna war 1938 mit ihrem Ehemann Julius Neuburg von Hannover nach Linz gezogen, wo dieser die Verwaltung der Samuel Meyer’schen Familienstiftung übernahm. 1942 wurde das Ehepaar in das Warschauer Ghetto deportiert. Dort nahmen sich beide im April 1943 das Leben. Johannas fünf Jahre jüngere Schwester Bertha wurde ebenfalls 1942 deportiert, ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Ihre 1864 geborene Halbschwester Caroline wurde am 25. August 1942 in Theresienstadt ermordet, zwei Tage später starb dort auch ihre Schwägerin Rosa. Deren Ehemann, der Kaufmann Max Hirsch, starb am 15. September 1942 ebenfalls in Theresienstadt.

Friedrich Levy (Antoniushaus, Petrus-Sinzig-Straße)

Friedrich Levy war Sohn des in der Klosterstraße ansässigen Metzgers Heinrich Levy, der 1909 starb. Er lebte im Antoniushaus, wo Franziskanerbrüder ein Pflegeheim für geistig behinderte Jungen und Männer unterhielten. Um 1935 wurde er zunächst in die Heilanstalt Süchteln-Johannistal und anschließend in die Heilanstalt Herborn eingewiesen. Am 25. September 1940 wurde Friedrich Levy in die Heilanstalt Gießen verlegt und am 1. Oktober 1940 in die Tötungsanstalt Brandenburg transportiert. Dort wurde er im Rahmen der sogenannten Aktion T4 („Euthanasie“) noch am selben Tag ermordet.

Henriette und Johanna Marx (Neustraße 41)

Von den zehn Kindern des 1924 verstorbenen Metzgers und Viehhändlers Jacob Marx und seiner Ehefrau Henriette lebte Ende der 1930er Jahre vermutlich nur noch die 1891 geborene Tochter Johanna im Elternhaus bei ihrer Mutter. Deren Wohnung wurde 1938 während des Novemberpogroms verwüstet. Henriette Marx wurde 1941 im „Judenhaus“ ihres Sohnes Josef Marx Am Sändchen 19 vorinterniert und im folgenden Jahr nach Theresienstadt deportiert. Dort wurde sie am 20. August 1942 ermordet. Das Schicksal ihrer Tochter Johanna ist unbekannt.

Joseph, Selma und Kurt Marx (Am Sändchen 19)

An dieser Stelle stand früher das Wohnhaus des Metzgers und Viehhändlers Joseph Marx, der hier mit Ehefrau Selma und Sohn Kurt lebte. Joseph Marx wurde 1933 aus dem Reichsverband des nationalen Viehhandels ausgeschlossen, 1938 verweigerte man ihm die Verlängerung seines Gewerbescheins, wodurch er endgültig seine Existenz verlor. Ab 1939 war Joseph Marx zur Zwangsarbeit im Straßenbau verpflichtet. Im Zuge des Novemberpogroms 1938 wurde das Haus der Familie Marx verwüstet. Es war eines der beiden sogenannten „Judenhäuser“, in denen im September 1941 auf Anordnung der Gestapo die verbliebenen 19 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Linz (drei Personen lebten noch in Leubsdorf) zusammengepfercht und vorinterniert wurden. Im folgenden Jahr wurden Joseph, Selma und Kurt Marx Richtung Osten deportiert und dort ermordet. Die Stolpersteine werden verlegt, sobald die Bauarbeiten hier beendet sind.

Robert, Elise und Karola Marx (Neustraße 35)

Der Viehhändler Robert Marx war aktives Mitglied des Linzer Turnvereins und diente als Soldat im Ersten Weltkrieg. Von 1939-42 war er letzter Vorstand der Synagogengemeinde. 1938 wurde sein Gewerbeschein nicht erneuert, was den Verlust der Existenz der Familie bedeutete, die im selben Jahr auch unter den Ausschreitungen des Novemberpogroms litt.

Robert Marx leistete ab 1939 Zwangsarbeit auf Gut Rennenberg. Im September 1941 wurde er im „Judenhaus“ seines Bruders Josef Marx Am Sändchen 19 vorinterniert und am 30. März 1942 zusammen mit seiner Ehefrau Elise in das besetzte Polen deportiert, wo beide ermordet wurden. Einer ihrer beiden Töchter, Karola Marx, emigrierte 1940 in die USA. Die zweite Tochter Frieda war bereits 1929 nach Köln verzogen.

Fritz und Rosel Meyer (Vor dem Leetor 20)

Fritz Meyer wurde 1894 als Sohn des Kaufmanns und Zigarrenfabrikanten Max Meyer geboren. Nach dem Besuch des Linzer Gymnasiums absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung und trat 1913 nach dem frühen Tod des Vaters mit nur 19 Jahren in das Familienunternehmen CARL MEYER JR. ein. Fritz Meyer war seit 1914 aktives Mitglied des Linzer Turnvereins und diente im Ersten Weltkrieg als Soldat. 1938 zog er mit seiner Ehefrau Rosel nach Köln. Von dort wurden die beiden 1942 zunächst nach Theresienstadt und 1944 schließlich nach Ausschwitz deportiert, wo Fritz Meyer ermordet wurde. Rosel Meyer kam in das Konzentrationslager Mauthausen, wo sie von den Alliierten befreit wurde. 1945 kehrte sie nach Linz zurück und emigrierte nach ihrer Hochzeit mit Erwin Levy aus Waldbreitbach in die USA. Rosel Meyer starb 1984 in San Francisco.

Simon Simon, Amalie Simon, David Simon, Meyer Samuel, Josephine Samuel (Breite Straße 16)

Hier wohnten die Geschwister Josephine, Meyer und Amalie Samuel in ihrem Elternhaus. Der ledige Kaufmann Meyer Samuel hatte für einige Jahre in Düsseldorf und Sorau in der Niederlausitz gelebt, war aber 1936 wieder zu seiner ebenfalls ledigen Schwester Josephine gezogen und amtierte in Linz für einige Jahre als Vorsteher der Synagogengemeinde. 1939 zog hier auch wieder Amalie Samuel mit ihrem Ehemann ein, dem Handelsmann Simon Simon aus Hamm an der Sieg. Mit dem Ehepaar kam auch David Simon nach Linz, möglicherweise ein Sohn von Simon Simon aus erster Ehe. Während des Novemberpogroms wurde das Haus der Geschwister verwüstet. 1941 wurden alle Bewohner im Haus ihres Glaubensgenossen Joseph Marx Am Sändchen vorinterniert, 1942 Richtung Osten deportiert und dort ermordet. Simon Simon, Amalie Simon und Josephine Samuel starben in Theresienstadt, Meyer Samuel in Treblinka. Der Todesort von David Simon ist unbekannt.

Bertha, Hedwig und Lilli Wallach, Ernst Wallach (Asbacher Straße 41)

Bertha Wallach war die zweite Ehefrau des 1911 gestorbenen Kaufmanns Joseph Wallach, Inhaber der Großhandlung LEVY WALLACH, deren Firmengelände mit Wohnung hier an der Asbacher Straße lag. Nach dem Tod ihres Ehemanns war sie Gesellschafterin der Firma, die von ihrem Stiefsohn Ernst Wallach geleitet wurde. Bertha Wallach hatte zwei Töchter, Hedwig („Heddy“) und Lilli, die ebenso wie ihre Mutter in Linzer Vereinen aktiv waren: Bertha war Mitglied des Museumsvereins, Hedwig in der Rudergesellschaft und Lilli gehörte dem „English Club“ an. Lilli Wallach emigrierte bereits 1933 über England in die USA, Bertha und Hedwig Wallach folgten ihr 1936. Dort lebten Mutter und Töchter mit Familien in New York.

Die bedeutende Kolonialwaren-Großhandlung LEVY WALLACH zählte zu Beginn der 1930er Jahre 17 Verkaufsfilialen u.a. in Hohrhausen, Oberlahr, Brohl, Leutesdorf und Hönningen.

Ab 1933 verzeichnete die Firma einen rapiden Umsatzrückgang infolge des Boykotts jüdischer Betriebe und einschneidender NS-Verordnungen, die bis 1938 zum Untergang des Unternehmens führten. 1940 wurde das Anwesen verkauft.

Ernst Wallach, Geschäftsführer der Firma, war zu diesem Zeitpunkt bereits im KZ Buchenwald inhaftiert. Wallach, der als Soldat des Ersten Weltkriegs schwerverwundet wurde, hatte schon Anfang der 1930er Jahre offen Stellung gegen die Anhänger der NSDAP genommen und stand nach der Machtübernahme 1933 unter besonderer Beobachtung des Regimes. Während er 1938 seine Emigration plante, wurde Ernst Wallach verhaftet und in das KZ Buchwald eingeliefert. 1941 wurde er in die Anstalt Pirna-Sonnenstein verlegt und dort ermordet.

Dina Wallach (Auf dem Berg 4)

Dina Wallach, Tochter des Pferdehändlers Nathan Wallach, lebte als Rentnerin in ihrem Elternhaus. 1938 verwüstete während des Novemberpogroms der nationalsozialistische Mob die Wohnung der 74-jährigen, alleinstehenden Frau. Im September 1941 wurde ihr Haus zu einem der beiden sogenannten „Judenhäuser“, in denen man auf Anordnung der Gestapo die verbliebenen 19 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Linz (drei Personen lebten noch in Leubsdorf) zusammenpferchte und vorinternierte. Dina Wallach wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort am 23. September 1942 ermordet.